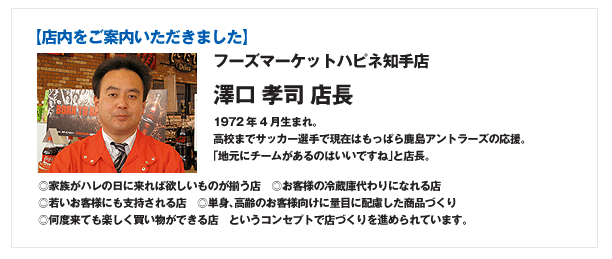

ーまず新店舗ハピネについてお聞かせください。

新店オープンはスタッフ一同未体験、手探り状態でのオープンでしたが、店長、スタッフが一丸となり、おかげさまで順調にスタートできました。名前も社内公募して、八街(やちまた)のパートさんの“ハッピーね”という発想で“Hapine”に決定。大震災の影響で、4月オープン予定が6月になりました。まだ鉄骨の状態で、倒壊は免れたものの基礎からやり直し。津波も店のすぐ近くまで来ました。

ー震災前と後で変化したことがありますか?

当日、鹿嶋店にいましたが、店内はぐちゃぐちゃで、電気水道通信一切だめ。7店舗の状況も不明。幸い人的被害はなく、とにかくお客さんも困っているから、「明日は営業する」と決めました。開店が決まったことで、店長が率先して動きだした。バイヤーはカップラーメンやレトルト商品、水の調達に奔走しました。いざ開店してみると、お客さんが駐車場にあふれるほど来ていただき、自分たちの仕事の役割を実感させられました。ハピネの店長は、当時鹿嶋の店長で、普段は物静かですが、この時ばかりは頼もしかったですね。各店長の自主性とリーダーシップで震災後を乗り切ることができ、感謝しています。

ーハピネの競合店についてはいかがですか。

競合は、ベイシアさん、カスミさんがあって、青果がめちゃくちゃ強いタイヨーさんがすぐそば。うちもNBはそこそこ合わせながら、差をつけるとすると、鮮魚、惣菜などですが、まだなかなかがんばれていないのが現状です。

ーハピネの特長は?

店づくりの基本は鹿嶋店を踏襲しています。やはり、うちの看板は近海の生マグロに代表される超鮮度の魚。もともと鮮魚は強いですけど、特にお寿司とお刺身は女性パワーでパートさんが作り、品揃えがガラッと変わった。男性社員より繊細できれい。銚子港が近く、お客様は魚にうるさいけれど、お寿司、お刺身にはご評価いただいています。ここは工場地帯で一般のお客様、会社帰りの方、単身の方のかなり多いエリアですので、容量の問題だとか、夕方以降のお総菜の品揃えももっと見直さなくてはいけないと考えています。もうひとつ、これはハピネだけでなく全店舗に関係してですが、社内のライブネットワークシステム「さえきライブネット」で、7つの店舗のリアルタイムの売り場を見ることができます。同時にセルコライブネットにもつながり、セルコグループの優秀な売り場も参考にしながらお互いに切磋琢磨できる利点があります。

ー今後の方向性についてお話しください。

今年は3つの目標があります。最初は、今年のテーマでもある「元気な店」。次に「コミュニケーション」。そして、さえきグループの方針である“動”を受けた「即行動」の3つです。

新しい会社になって、たいらやさんとかホックさんなどをお手本に、表面上はまねもした。しかし中身が変わらないから続かないんです。時間はかかるけど、私も含めて店長、売り場の責任者であるチーフもきちっと考えてそれを一つひとつ形にしていくことをやらないとだめだなと痛感しています。

新しい会社になって、たいらやさんとかホックさんなどをお手本に、表面上はまねもした。しかし中身が変わらないから続かないんです。時間はかかるけど、私も含めて店長、売り場の責任者であるチーフもきちっと考えてそれを一つひとつ形にしていくことをやらないとだめだなと痛感しています。

ーみつばちカードについてはいかがですか?

カードデザインは店長がイメージしたもので、お客様にも好評です。今後はクーポンや他の企画でお客様を囲い込みたい。みつばちカードに変え、確実に若い層やお子様連れのお客様も増えました。今後はデータの活用が課題です。

ーありがとうございました。