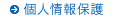

必要とするお客様を探す

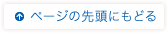

―3号車は大規模な団地を走りますが。

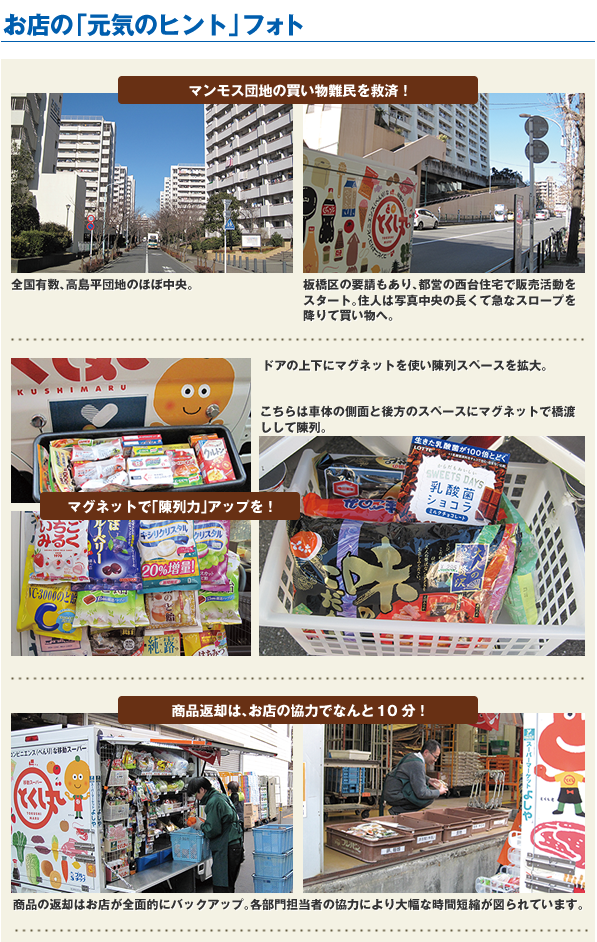

高島平団地は昭和40年代の高度成長期に形成されました。1〜9丁目まであり、都営三田線の4つの駅(西台駅〜西高島平駅)にまたがる全国でも有数のマンモス団地です。バスの本数も多く地下鉄も通り、平坦で坂もないという良好な住環境。引っ越すこともなく、そのまま歳を重ねられる方も多く、総じて住人の方は高齢。独居の方も少なからずいらっしゃいます。その中に都営の西台住宅という4棟の大きな団地があるのですが、構造が特殊で1〜3階くらいまでは都営三田線の車庫になっています。買い物には、長くて急なスロープを降りて地上まで降りなくてはならないため、住民の声もあって、板橋区役所からとくし丸の要請がありました。以前から1号車の出発式に区長も臨席するなど区の関心も高く、それがきっかけにもなりました。

―意外にも3号車は苦戦と伺いました。

当初、困っている方が大勢いるということで、区役所からの情報を鵜呑みにしていたところがあります。これだけのマンモス団地なのだから、という思い込みもあったのではないでしょうか。ところが実際伺うと、本当に困っている人はかなり少ないことがわかりました。高齢者率は非常に高いのですが、要介護またはそれに準ずる方の割合がとても低いのです。つまり、お元気な高齢者が多いということになります。実際、伺ってみないとわからない部分が正直あるのです。音楽を鳴らしても建物が大きいため聞こえません。チラシも配布したのですが、反応は芳しくありませんでした。当然売上も計画に届かない状況です。

戸別訪問の重要性

―何が要因でしょう。

団地が大きいほど期待度が高いので、最初からお客様が多い想定で計画を立て、スタートしたこともあります。しかし、一番の要因は需要開拓の方法です。当初、あまりに大きな団地なので、ポスティングによる事前アンケートを回収してどのくらい需要があるかを探ったのですが、アンケートの信ぴょう性が低く、数回の説明会にも参加者が少ない状況でした。相手がいかに大きくても、一軒一軒訪問して需要を確認していく基本どおりの行動をすることが、結果的には近道だったのではないかと思います。基本の重要性を改めて思い知らされました。

買い物難民の救済が売上に

―訪問することが売上アップに結びつくと。

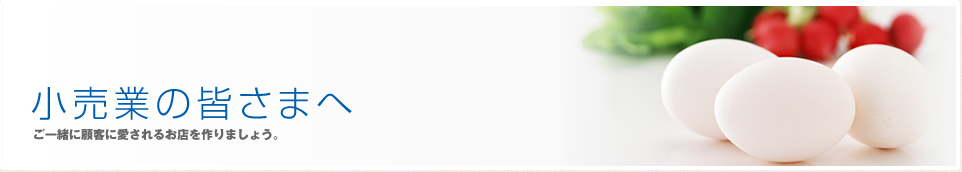

とくし丸事業を安定的に運用していくためには、どうやってお客様を見つけるかにつきます。そのお客様とは、本当に買い物に困っている方々で、とくし丸を必要とされ、とくし丸が伺う時間に待っていらっしゃるお客様のことです。とくし丸の売上ベースになるお客様ということになります。まずは、この方々にとくし丸を知っていただかなくてはなりません。そのためには、地道な戸別訪問が一番の近道ということになります。コースが出来上がった後も、不在だったお宅へ伺うなど、継続して需要を開拓していくことが大切です。全員が知らないのであれば知らせることが仕事なのです。この商売は、公園で広げて買ってくださいという商売ではありません。困っている人がいるからお届けするというスタンスです。もうひとつ、都会の特徴といいますか、多くのお客様が自宅まで来るというイメージを持っていないようです。最初から自宅の前に停めてくれると理解している人はほとんどいません。「いつどこに行けばいいの」ではなくて、お宅の前に伺いますよ、と説明して初めてわかっていただける。また、戸別に伺うことを承知されても、それなら便利だから利用するという人と、私だけのために来てもらうのでは悪い、恥ずかしいなどの理由で遠慮される方もいらっしゃいます。本当に困っている方を見つけることの難しさでもあります。現在、徳島ではかなりの台数が走っていますが、台数が走ればとくし丸の知名度も上がり、実績もついてくるので、個人の応募者も出てくるという、好循環に入っているように見受けます。こちらも、まずはとくし丸がさらに認知されるよう、台数を増やしていきたいと思っています。